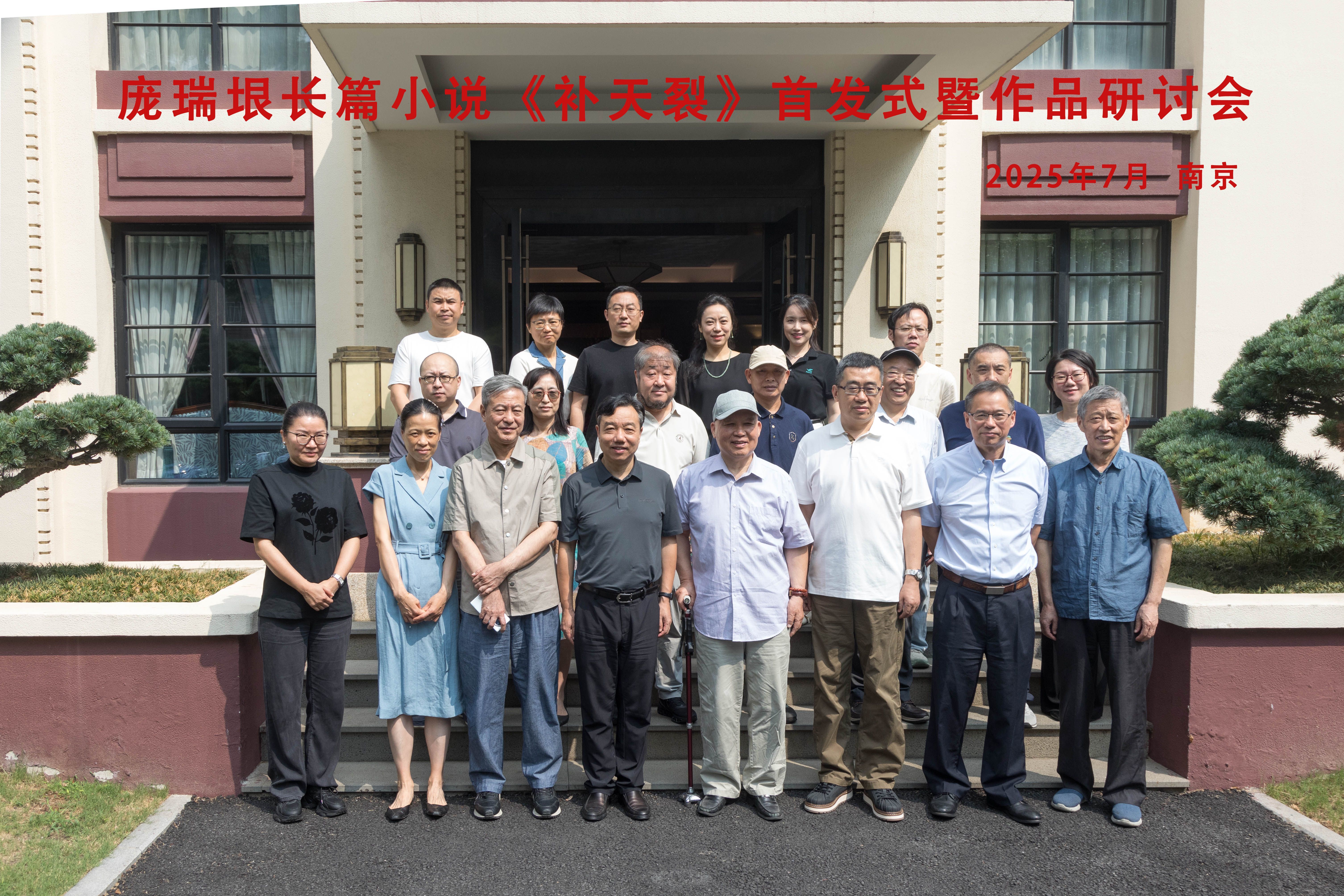

2025年7月10日,由江苏省作家协会和凤凰出版传媒集团主办的庞瑞垠长篇小说《补天裂》首发式暨作品研讨会在南京举行。江苏省作协党组书记、书记处第一书记、副主席郑焱,党组成员、书记处书记、副主席丁捷,凤凰出版集团副总经理、凤凰传媒总编辑徐海,凤凰传媒副总经理袁楠,及省内外近10位专家学者出席活动。

郑焱在讲话中表示,本次活动是省作协为纪念抗战胜利80周年筹划的系列文学活动之一。《补天裂》“以独特的视角和细腻的笔触,深入书写和诠释了伟大的抗战精神。”作者凭借深厚的文学功底和敏锐的历史洞察力,不仅生动再现了历史场景,更深刻挖掘了人性的光辉与历史的厚重,激发我们更好地铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平,在新时代继承和弘扬伟大抗战精神,以精神之光照亮强国建设、民族复兴伟大征程。

“小说以南京为舞台,用文学的笔触为我们打开了一段不该被遗忘的历史记忆。”徐海说,庞瑞垠用细腻的笔触描绘南京的风土人情,让历史场景与地域文化交融共生,既展现了这座城市的坚韧品格,也让读者在文字中触摸到了这座城市的温度与厚度。这是一位老作家对本土文化的深情回望,更是一部致敬历史、致敬时代的诚心之作。

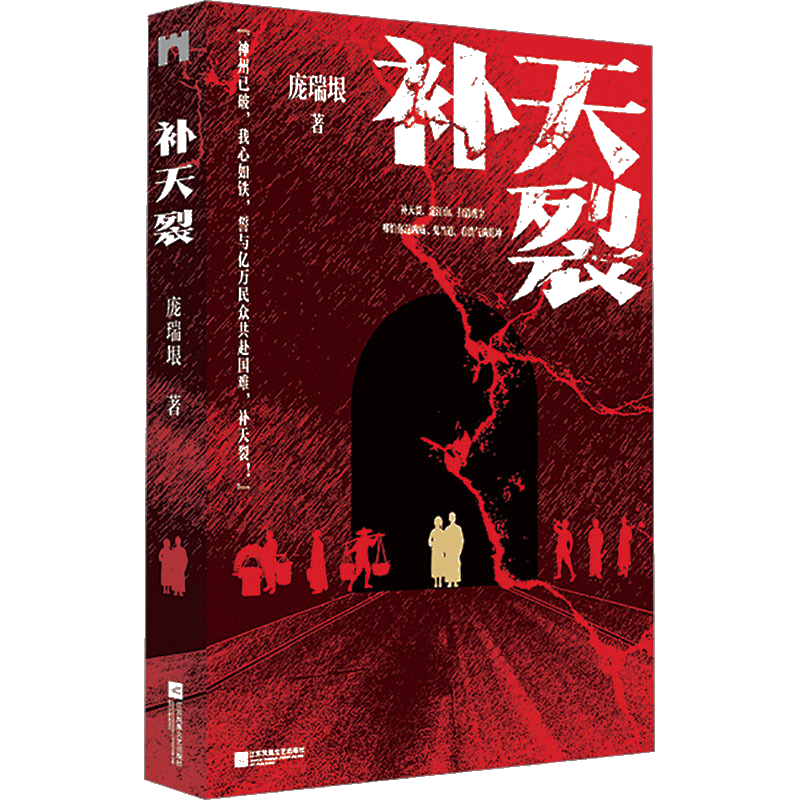

《补天裂》

庞瑞垠 | 著

江苏凤凰文艺出版社

2025年4月

《补天裂》是庞瑞垠在86岁高龄捧出的又一部长篇力作。自1957年发表处女作以来,庞瑞垠笔耕不辍七十载,创作总量逾千万字,作品涉及小说、散文、诗歌、报告文学等多种类型,《补天裂》是他继“故都”三部曲(《危城》《寒星》《落日》)和“秦淮世家”三部曲(《钞库街》《桃叶渡》《乌衣巷》)后,又一部以南京为题材的长篇作品。这部长达37万字的小说被庞瑞垠看作是自己的封笔之作,他在会上自白,《补天裂》“了却了我的一个心愿。长期以来关于南京的著作写得很多,写的都是南京在沦陷以后的苦难、磨难,这是历史的事实,是一定要写的。但给人的印象是什么?就是南京人比较逆来顺受,不敢反抗。事实上,我多年来了解到,这种情况是不完整的。我就想写南京人在抗战期间的一些作为,特别是基层老百姓的作为。”

郑焱(右二)、梁鸿鹰(左一)、袁楠(右一)、庞瑞垠共同为新书揭幕

首发式和研讨分别由丁捷和省作协创研室副主任韩松刚主持。与会专家围绕小说,就其主题内容、人物塑造,以及战争文学的写作、南京的抗战历史等诸多方面作了深入讨论。

“九一八事变后,抗战题材的文学创作一直没间断过。”中国作协文学理论批评委员会副主任、中国报告文学学会常务副会长梁鸿鹰将抗战文学分为三个阶段:新中国成立前,以东北救亡抗战文学、解放区抗战文学、国统区抗战文学为代表,涌现出《小二黑结婚》《王贵与李香香》《腐蚀》《四世同堂》等优秀作品;新中国成立后17年,以农村题材和革命历史题材为主,诞生了《野火春风斗古城》《敌后武工队》《小兵张嘎》《白洋淀上》等经典故事;再至1976年后的新时期文学创作,在广阔性和深度性上又有了新的推进。梁鸿鹰认为“从整个中国当代文学谱系上来说,战争文学特别是围绕抗日战争的文学创作”,在揭示战争本质、揭露人性深度上还有继续深入的空间,在这一脉络中考察庞瑞垠的创作,可以看到,这部作品是真正从历史出发,从人生经验出发,从南京这座城市的历史文化出发,来认识南京在抗战中的特殊地位,以及各种势力在南京城的较量和最后取得的胜利的。小说站在当今世界的角度来认识战争,认识战争中的复杂人性,尽管有一种很强的悲剧基调,但这种悲情主义和南京地域文化融合起来形成了一种刚柔并济的品格,“转化为了‘男儿到死心如铁。看试手,补天裂。’的气魄”。

这正是书名的立意所在。“既用了辛弃疾词章的意象,也暗合了女娲补天的神话原型,象征着中华民族危难时刻的自我拯救精神,不同阶层的人以各种方式参与‘补天’,共同构成了全民抗战的宏大图景。”

梁鸿鹰提到的全民抗战、南京品格、人性深度正是这部小说的核心所在。

“关于南京的抗战文学非常多,但更多是写南京的受难,‘抗’的意味不是太浓烈。”中国报告文学学会副会长、常熟理工学院教授丁晓原指出,《补天裂》写出了抗战时期的南京精神,从共产党、国民党到民间自发等各个角度比较全面地反映了南京抗战,是一部“有厚度、切实际、有力度”的抗战小说。

“抗战题材的作品大致有两个主流”,山西大学教授王春林说,一个是共产党主导的抗战书写,一个是国民党主导的抗战书写。而《补天裂》是以南京为潜在主角,以知识分子为主体的民间自发抗战的史诗性作品。作品把虚构和非虚构紧密结合,一方面写了全民抗战,一方面在这个过程中深入挖掘人性,除了舒晨和杜玫,杜家豪、汪一波、西尾和夫这些不占据中心地位的人物,都写出了丰富性和饱满性。

“我们熟悉的革命叙事中会特别强调组织化”,南京大学副教授李丹指出,但1937年到1945年南京的情况是,有200多个地下党员,但基本没有党组织,这部作品让我们看到在历史经验相对比较破碎的时候,广大民众基于朴素正义感和道德观、自发的感性的抗争,“这是对文学史的丰富,也是对抗战文学的丰富。”

为了写好这部全民抗战史诗,庞瑞垠细致雕琢战争中的人物群像。“我们能看到战争对人的洗礼,能看到普通民众在民族大义前的觉醒和担当,而主角这种成长型人物也使全书有了更强的感染力和说服力。”作家出版社副总编辑颜慧认为,《补天裂》设定舒晨和杜玫双线并行的结构,在人物塑造上最大的特点是对多阶层群像进行了立体深度的呈现:为抗日提供物资和情报支援的资本家杜家豪、传播民族精神的大学教授欧阳无垢,舞女章曼卿、妓女小桃红、村民锁生等,都以各自的方式参与到了抗战中。“他把人性中复杂的东西,写得非常真实”,丁晓原说,比如主角杜玫的彷徨,比如西尾和夫这样具有反战精神的日本人,让人印象深刻。

《补天裂》的独特之处还在于,它“将抗日战争和南京的地方民俗、历史文化进行了充分结合”,李丹指出,“具有南京特色的食物、语言、地标在作品中反复出现,构成了小说的空间性存在,贯穿着整个抗日战争史。”

“当我们在讨论南京的时候,很多时候在强调胭脂气和帝王地”,南京师范大学教授何平认为,这种强调其实遮蔽了南京别的精神气质。从“秦淮世家”三部曲以来,庞瑞垠多年的写作,一直在处理大的中国历史节点与南京这样一座城市之间的关系,这就涉及到我们“如何认识南京”“如何认识1937年到1945年这个时期的南京”“如何去看南京文化”等一系列问题。《补天裂》虽然讲的是南京某一阶段的记忆,其实也在写南京人的民族记忆。小说中除了南京的抗战,还涉及到南京的文化版图、商业文化,作品重点聚焦的“门西”一带,既是文人荟萃之地,也是明清商业文化的聚集地,庞瑞垠写历史,写的是蕴含于现今时代中一直延续着的历史,“南京作为悲情城市讨论的太多了。除此之外,南京有没有别的城市史叙述?这是今天讨论这部小说可以延续下去的一个问题。”

正是在这个意义上,凤凰传媒副总编辑王振羽称这部作品是“致敬南京抵御外侮的风情画,是众多抗日战争小说文本中的补白录”。“南京地名信手拈来,南京方言俗语俯拾皆是”,王振羽说,全民族如此决绝奋起,何以有南京30万同胞任人宰割?《补天裂》向我们揭示了,南京并没有自甘沉沦,溧水李舍,六合竹镇,江宁赤山……都有抗日烽火,就连妓女小桃红、武师镇关东,也是一腔热血,与日寇周旋。舒晨最终喋血牺牲,杜玫活着看到日本投降。庞瑞垠以文学的力量写出了魂魄、写出了精神。

省作协创研室干部妥东从人物塑造、小说语言、故事结构、历史、南京形象五个角度总结了《补天裂》这部作品的书写和讨论。在妥东看来,《补天裂》的主角杜玫和舒晨是典型的五四后一代人,作品情节生动严谨、人物具有复杂性,作者引入大量南京方言,为小说叙事引入了一种本土性的、更自主的腔调,小说一方面以点带面,以南京为出发点,写出了五四后一代人的精神面貌,以及他们在历史发展中的角色作用和位置,一方面完成了对南京形象的重构。“南京既是人物的生活环境,也是丰富的空间形象,某种意义上还是整部小说的第三条线索,它的兴衰荣辱、命运浮沉与战火中的南京儿女是紧紧融合在一起的,所有这些构成了《补天裂》这部作品的丰富的艺术性和审美性。”

“写历史题材的小说,最难的不在于构思,而在于复原当年的场景、当年的语境”,庞瑞垠在致谢环节中说,自己的优势是“出生在抗战年代,八、九岁进入南京,就在门西那一带混,门西的大街小巷不知道跑了多少遍,认识了沦陷以后在南京坚持斗争的见证人、参与人,听他们讲了很多这方面的故事。”这部小说一方面来源于亲历者的口述,一方面来源于图书馆和档案馆的专著、资料,一方面来源于小说构思。“我感觉自己很幸运,到最后还能写完这样一本书,写完了以后,我想我可以封笔了,我很满足了。”(文/俞丽云,图/王康)