10月20日的南通城已浸满凉意,匆匆赶来的陈耀华却浑身被汗水浸湿,浅灰色polo衫印出深浅不一的汗渍。“刚结束门诊就骑车赶过来了,今天患者有点多。”他略带不好意思地解释。谁能想到,这位留着寸头、个头不高、皮肤黝黑、衣着朴素的中年人,正是电影《靠近我,看见你》男主角沈子青的原型——南通市中医院眼科医生陈耀华。

电影《靠近我,看见你》以援青群体为原型,讲述了跨地域帮扶背后的热血与温情。而影片最动人的核心故事,源自陈耀9年援青、扎根青海贵德的真实经历。从34岁到43岁,他在海拔高、紫外线肆虐的青海高原上,用精湛医术治愈眼疾患者,用赤诚之心搭建起跨越千里的信任桥梁,更用执着坚守延续着代代相传的帮扶火种。

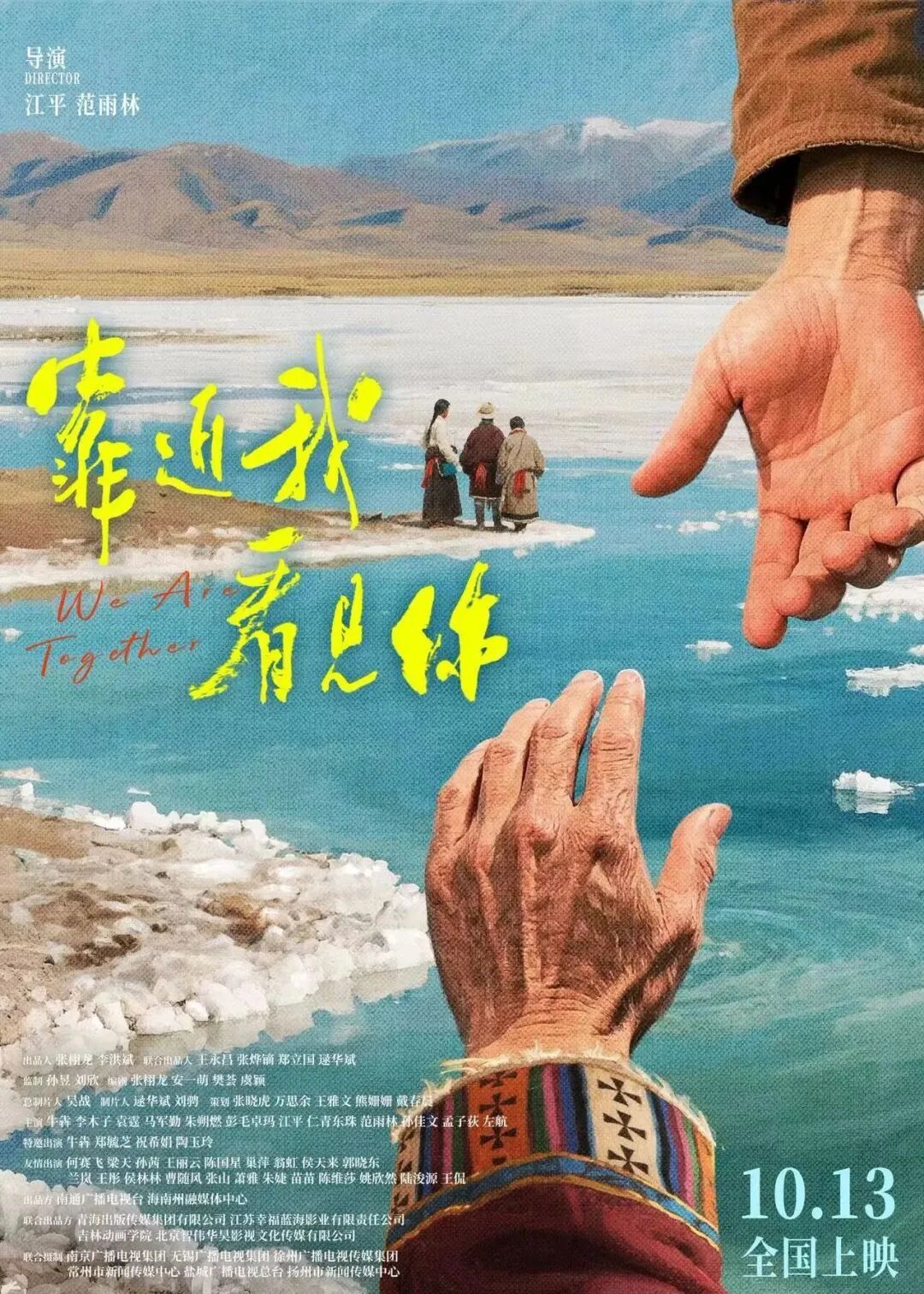

电影《靠近我,看见你》海报

历练铸就医者仁心

陈耀华的援青之路始于2016年7月,彼时34岁的他还是一名缺乏重症病例历练的年轻医生。青海贵德特殊的地理环境让当地眼部疾病高发,而受认知水平限制,患者往往要等到近乎失明才寻求医治。尽管早已预判工作的艰巨性,但当援青机会到来时,陈耀华仍毫不犹豫背起行囊,成为江苏省第三批援青干部中的一员。

第一次走进贵德县人民医院眼科诊室,陈耀华被眼前的景象震撼:检查视力的灯箱只剩半边亮着,整个科室除了几张破旧桌椅,几乎一无所有,“科室就一人,顾得上门诊,顾不上病房”。但困境并未阻挡他的脚步,“作为一名共产党员,群众的需要就是我奋斗的目标、行动的方向”。这份信念支撑着他在海拔3200米的贵德县,一边吸氧一边完成高难度手术。

9年时光里,陈耀华累计让1677只眼睛重获光明,成为当地百姓口中名副其实的“光明使者”。贵德县人民医院也从曾经的简陋医院,变成了周边县乡群众信赖的“大医院”,求医的患者常常排起长队。而当地百姓也用最朴素的方式回应着陈耀华的付出:出租车司机听出他的江苏口音主动攀谈,康复患者跋涉千里送来自制酸奶,手术成功后患者献上哈达。毫不夸张地说,陈耀华在贵德县几乎已经到了家喻户晓的程度。

这段经历不仅是陈耀华帮扶青海,也是对他的重塑。“9年前,你采访我,我讲不出这么多的故事,也没有这么多的感悟。”他坦言,9年历练让内向的自己变得从容坚定,“手上过了无数个重症病例,技术和心态的成长是无法用金钱衡量的财富”。而每当看到患者术后重见光明的瞬间,他都深有感触:“可能对所有的眼科医生而言,这一刻是最激动的时候。”

真诚是他人生底色

《靠近我,看见你》并未采用传统人物传记形式,而是聚焦援青群体群像,通过主线副线展现了医疗、建筑、教育等多条线的援青故事。创作过程中,陈耀华与编剧团队多次深入沟通,将自己的真实经历融入剧本。影片中,手术成功的高光时刻、山路上车辆失控的惊险片段、家人患病的两难抉择,都源自他的亲身经历。

现实中的陈耀华始终以真诚对待每一位患者。第一次到藏族老乡家,看到老乡用腰间的布擦拭碗具后再使用碗捏糌粑递给他,同行的人怕他吃不惯本地食物,便劝他“做做样子就行”,但他毫不犹豫地接过品尝:“确实蛮好吃的。”他深知,尊重当地习俗是沟通的第一步。面对患者,他会把专业术语转化为通俗语言,坦诚告知手术风险,“将心比心才能换来信任”。曾有一例晶状体严重脱位的手术,成功率仅5%,正是患者“无条件信任”的托付,让他决心放手一搏,最终创造了奇迹。

电影中,沈子青父亲心脏搭桥的桥段也源于陈耀华的真实经历。他回忆,有一年国庆前,父亲体检时发现淋巴处有阴影,高度怀疑是癌症,而病理检测需等假期后才能进行。“当时特别煎熬,贵德的患者已经挂好号等我回去,可父亲万一情况不好,我又怎能不在身边?”两难之际,父母的选择让他热泪盈眶,母亲说:“你去吧,你爸爸这里有我,家里全力以赴给他治疗。”幸运的是,最终检查结果显示只是炎症,这场虚惊也成为他援青路上最难忘的回忆。

千里帮扶仍在继续

“只要青海当地的患者需要我,我就会将柔性帮扶进行到底,这是我的使命,也是我的责任!”当被问及为何坚持延续帮扶时,陈耀华的回答简单而坚定。常规援青任务结束后,对青海的深厚感情、当地百姓的迫切需求,以及传承帮扶精神的责任,让他保持着每两三个月奔赴高原一次的节奏。

“我们在修补生命,也在用生命修补;修炼光明,又借此光明照亮自己!”这是他写在援青日记里的感悟,也是行医的信条。截至目前,他的眼科手术保持着零失败纪录,背后是术前无数次的预案推演和术中精准无误的操作。在治病救人的同时,他更注重“输血变造血”,其带教的回族徒弟马维萍从刚毕业的新手成长为能独当一面的医生,至今仍与他保持密切联系,将他传授的技术留在了贵德。

“组织上派我过来,为的就是让每个人都能清楚地看到眼前的幸福生活、祖国的小康画卷。”这句朴实的话语道出了他9年坚守的真谛。帮扶最艰难时,南通市派驻贵德小组将30万元活动经费全部打到复明基金内,让项目得以存续;如今,柔性帮扶已延续至第十七次,陈耀华的故事激励着更多人投身帮扶事业。

陈耀华常说,电影讲述的不是他一个人的故事,而是无数援青、援藏、援疆干部的缩影。在祖国的广袤大地和遥远边疆,一批又一批像他一样的青年干部告别家乡与亲人,带着技术与热忱,在各自岗位上发光发热。他们用坚守诠释担当,用奉献书写初心,让跨越千里的帮扶之路繁花似锦,让民族团结的种子生根发芽,更让新时代的奋斗精神在雪域高原、戈壁荒滩上熠熠生辉。这份“功成不必在我,功成必定有我”的境界,正是中华民族生生不息、砥砺前行的力量源泉。作者:朱颖亮