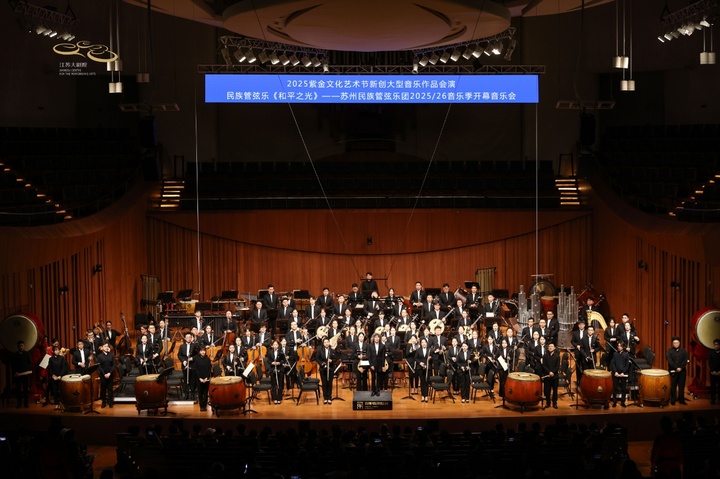

编者按:9月28日晚,作为紫金文化艺术节会演剧目之一,苏州民族管弦乐团演奏的《和平之光》民族大型交响作品在南京首次亮相,昆虫记特邀高校青年学子从不同视角对这台音乐会展开评论。看青年才俊激扬文字,感受艺术作品点滴微光。

《和平之光》由上海音乐学院李博作曲,共四个乐章,用音乐的方式叙述了孙武在礼崩乐坏、战火纷飞的春秋末年潜心兵法,为吴国训练精兵,西败强楚后激流勇退、不滥用武力的音乐史诗。

全曲开头即处在一种极度不和谐的氛围中,随后由弦乐奏出贯穿全曲的主题。胡琴在大提琴和低音提琴营造的厚重感中如泣如诉,诉说着战乱背景下小国的无奈与抗争。

在这样一种紧张压抑的基调中,却穿插着时而欢快、时而梦幻的旋律片段。竖琴、钢片琴、马林巴空灵的音色配合笙富有张力的长线条,整体的音响效果朦胧而不失力量感。最有特色的是打击乐组的配置,不仅突破了传统民乐的范畴大量使用定音鼓、管钟等等,还间杂许多平常甚至不认为是乐器的发声玩具,呈现出别具一格的音乐色彩。

虽然《和平之光》遵循了传统交响曲的乐章配置和速度安排,但节目单与舞台屏幕所呈示的文字却和音乐一同构成了完整叙事。调性偏移在很大程度上是为了叙事逻辑的顺利,与此同时,就不得不牺牲不同主题间音乐结构上的内在统一性,导致单个素材的铺陈虽然动听,却无法得到充分的展开。

总的来说,苏州民族管弦乐团带来的《和平之光》无论在创作上还是演绎上都体现出一种克制,所谓“喜怒哀乐之未发谓之中;发而皆中节谓之和”。在作品中偶有出现的技巧片段展现了作曲家和演奏家的高超技术,但这种技术并没有被滥用,而是相当克制的出现在恰当的时机。音乐情绪上的克制带来的是内在于表现的力量感,哪怕是极弱的乐句,也彰显出强大的动因。正如《和平之光》想要描绘的主题,有武力而不滥用武力,才能带来真正的和平。

南京师范大学古琴演奏专业硕士研究生 孙毅高

于听者而言,《和平之光》是一个集书法般动势变化之姿、电影般生动充足的画面、文学般强叙事性与唱诵般旋律为一体的民族管弦乐作品。作为以中华民族优秀价值取向为思想坐标系展开的音乐作品,《和平之光》用异彩纷呈的层次充分表现了战争、兵法与和平三大主题。同时,《孙子兵法》是于苏州诞生的兵法盛典与历史瑰宝,苏州民族管弦乐团作为苏州本土乐团,在演绎其思想精髓的过程中,也让乐团与盛典的文化同源性与精神共鸣交相辉映,一种不同于往日且更加多元的“苏州印象”在其中浑然而生。

正如孙武所言:“百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。”《和平之光》用生动的音乐表达和丰富的声部对话激活了一位卓越军事家千年前的和平思想意蕴。2025年为中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利80周年,而《和平之光》在南京这一承载深厚民族与历史记忆地方的演绎则让和平的理念更加深入人心。这部作品不尽是乐器与声部、古与今、艺术与政治的对话,而更将是中国与世界的对话、文明与文明之间的对话。

“以古为镜,可以知兴替。”《和平之光》彰显了文艺工作者们的对艺术跨媒介表达的思考和高尚的精神品格,以艺术语言搭建民族与世界的桥梁,助力讲好中国故事、传播中国文化、引发文明对话中的情感共鸣和精神共鸣。“越是民族的,就越是世界的。”汲兵圣之智,焕和平之光明,我们应当赓续中华民族的精神血脉与智慧结晶,让和平共赢的理念与声音响彻世界!

东南大学艺术史论专业学生 张木籽

说来惭愧,这是我第一次全情投入地欣赏民族管弦,也是久违地现场欣赏严肃作品。曲终之时,观众给予的掌声热烈而恒久,此次南京首演成功无疑。

苏州民族管弦乐团的演奏家们大多是年轻面孔,爆发力和凌厉感在第一乐章之初便带来巨大震撼,混沌的美感迷人至极,甚至让我联想到Yosuke Yamashita Trio。从混乱到秩序,存亡之道的主题缓缓铺开,带着现场观众进入孙武的思绪。

进入第二乐章,绚丽多彩的美,古色古香的美,一幅幅山水画卷映入眼帘,二胡细若游丝,敏感而富有变化,与战争主题对比鲜明,朋友在中场休息时赞叹于演奏家们顶级的音色控制。

若是没有中场休息,作品的整体性一定会更加完美,中场休息的间断使第三乐章的开头有些割裂,连续的长音暂时没有让我立即进入状态。但第三乐章仍是我个人所认为的最佳,尤其是前半段各组乐器交替演奏的乐段,不安与愤怒占据了整个音乐厅。钢片琴的戏谑玩味十足,很快却又被压倒性的不和谐感打破,让我兴奋不已。随后在战鼓阵阵中,迎来全曲的高潮,美中不足的是,大鼓齐奏的部分乐句稍有瑕疵。

战后,第四乐章的主题转向和平,整体风格也转向合家欢的美好颂歌,明亮温暖的旋律歌颂着光辉的主题,彰显和平理念。乐句朗朗上口、大道至简,用通俗的语言升华主题。

整体听下来,作品可以说是人民喜爱的严肃音乐,艺术性和通俗性达到了平衡,在国庆来临之际,为祖国和人民献上时代华章。

南京师范大学音乐教育专业硕士研究生 何翼飞

未及准备,便被那开场一声拽入另一个时空——弦乐如大地初醒时的微颤,铜鼓蓦然劈开寂静,像一道光突至。我原是漫不经心的来客,却在第一个音符里,沦为了心甘情愿的俘虏。

这才明白,真正的懂得,原来无需经过头脑。《孙子兵法》里“慎战”二字,在书卷中显得那般坚硬而遥远;可当竹笛的柔蔓与大鼓的沉浑在空中交织,那抽象的智慧,忽然有了体温与心跳。它不再是纸上的教条,而成了一种可触可感的盼望——是母亲在村口的凝望,是田埂上炊烟的安宁。有些道理,耳朵比眼睛懂得更早。

及至后半,二胡的调子一扬,像一根无形的丝线,勒紧了心脏。那音色里自带的苍凉,让人蓦然惊觉,历史的伤痕之下,明年便是八十载了。八十年,足以让硝烟散尽,让废墟新生,却无法让一段民族的记忆真正沉默。它只是化作这样的调子,在适当的时刻,回来轻轻叩门。

也就在这时,《和平之光》的主旋律沛然降临。它没有胜利的骄矜,也没有说教的姿态;它只是宽广地、温暖地展开,如黎明时分无可阻挡的天光。心底那块最柔软的地方,被不偏不倚地触着了。一瞬间,百感交集,却宁静万分。

曲终人散,离场的脚步有些迟滞。夜色中回荡的,仿佛不是刚才的余音,而是被乐声洗刷过一遍的自己。我忽然想,真正的“和平”,或许从来不是一种宏大的宣告。它正是这样的一声——是笛的柔,是鼓的沉,是无数微小愿望的共振。它什么也没有刻意说,只是那么轻轻地一来,便让听见的每一颗心,都成了渴望安稳的、同一颗心。

而这,或许便是艺术最慈悲的力量。它不争辩,只呈现;不嘶喊,只浸润。当理性的语言走到尽头,它便接替你,完成那最后、也最抵达的诉说。

南京工业大学研一学生 蒋玫君

本来是抱着“随便听听”的心态来江苏大剧院的,没想到开场第一声就把我拽进了情绪里——弦乐软乎乎的,像刚睡醒的大地轻轻颤了下,下一秒铜鼓“咚”地砸开安静,跟突然窜出来的光似的。我还没来得及调整坐姿,就被这第一个音符勾住了,哪儿还敢漫不经心。

以前读《孙子兵法》,“慎战”俩字总像书里硬邦邦的大道理,可现场听竹笛的柔劲儿绕着大鼓的沉浑飘过来,那道理突然就活了——不是冰冷的文字了,倒像有了体温。后来二胡调子一扬,心猛地揪了下。那音色里带着点涩,突然就想起,明年就是抗战胜利八十周年。八十年够让硝烟散尽,够让废墟长出新草,可这些事儿哪能真忘啊?就像这二胡声,不吵不闹,就轻轻碰你一下,记忆就醒了。

再等《和平之光》的主旋律出来,整个人一下就松了。它不装腔作势,也不跟你讲道理,就像天亮时那股挡不住的光,宽宽的、暖暖的铺开来。心里最软的那块地方被不偏不倚戳中,说不上是感动还是踏实,只觉得特别静。散场时脚步都有点沉,走在夜色里,感觉自己像被音乐洗了一遍。突然懂了,和平哪是喊多大的口号啊?就是笛子的软、鼓的沉,是所有人心向和平的小愿望凑在一块。艺术也真好,不嚷嚷,就慢慢浸进心里,等你反应过来,早把最想说的话替你说透了。

南航电子科学与技术研究生 葛雨豪