文、摄 |丁焕新

七弦泠泠承古韵,清音袅袅续华章。近日,由江苏省文化馆主办、江苏凤凰美术出版社协办的“溯流寻源——纪念古琴演奏家成公亮先生诞辰85周年”古琴专场音乐会在南京举行。

这场音乐会以琴音为纽带,汇聚成公亮先生的亲友、学生、学者及古琴爱好者等,以琴为媒,以音寄情,在悠悠琴声中缅怀先生的艺术人生,致敬他对古琴文化的卓越贡献。许多来宾冒着暴雨前往参加活动。

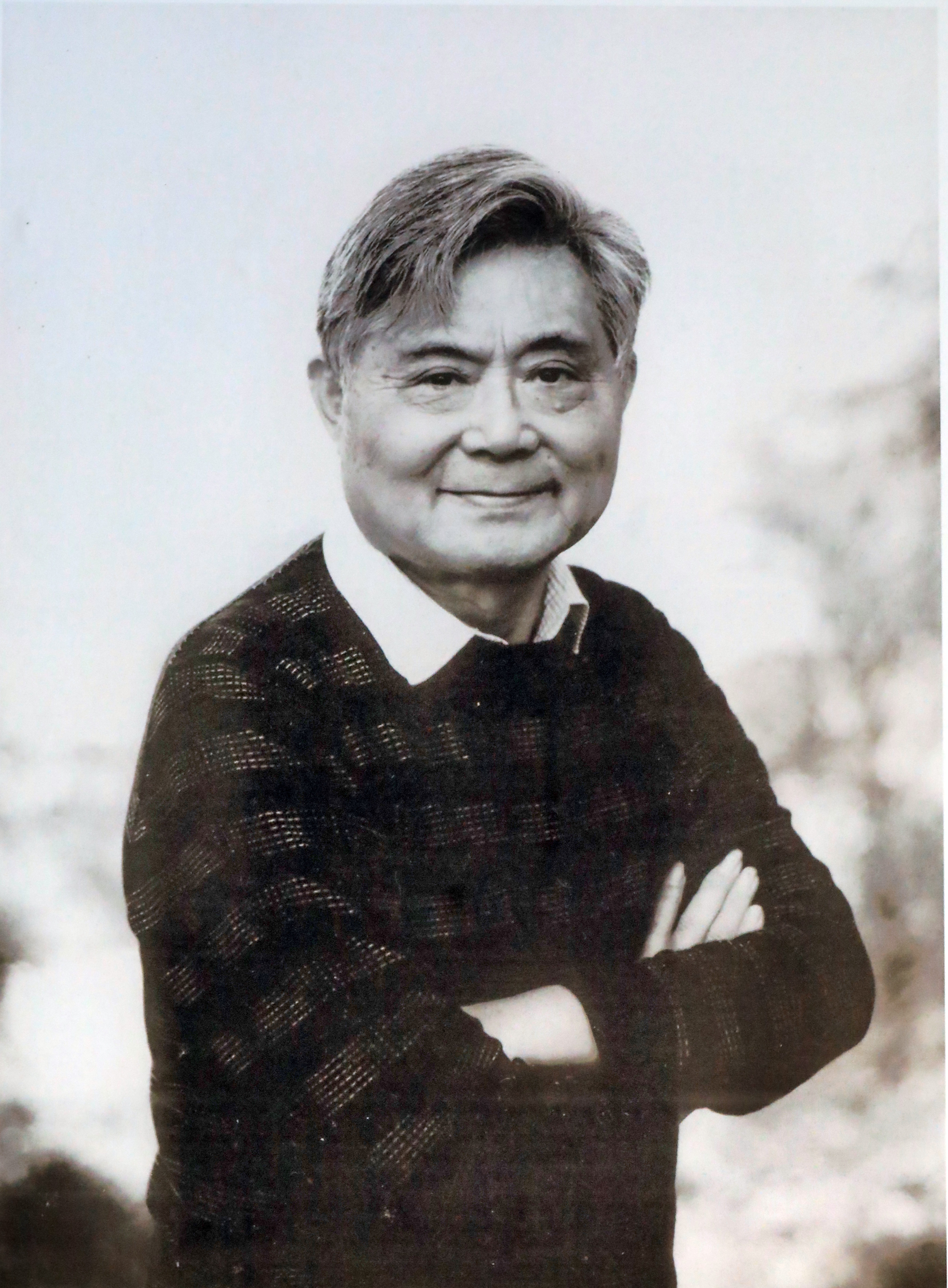

成公亮(1940年8月—2015年7月8日),宜兴人,著名古琴演奏家,国家级非物质文化遗产项目古琴艺术代表性传承人。成公亮1956年9月至1960年7月在上海音乐学院附中古琴专业学习;1960年9月至1965年7月在上海音乐学院民族音乐理论作曲系读本科。毕业后,他分配到贵州省歌舞团工作;1968年7月至1984年4月到山东省京剧团工作;1984年5月到南京艺术学院音乐学院工作至2015年。

成公亮先生先后师从梅庵派与广陵派,在民族音乐理论、古琴演奏和作曲方面有很深的造诣,他创作的《伊犁河畔》等许多作品获得大奖,整理出《文王操》等古谱,为我国古琴文化发展做出了卓越的贡献。成公亮不仅应邀到天津音乐学院、湖南师范大学、扬州大学等学校讲学,还到德国、荷兰等国家和中国台湾、香港等地演出和传艺。

在纪念音乐会展柜现场,笔者看到一张山东省京剧团1987年7月7日出具的证明材料,说“成公亮同志1968年-1984年曾在我团音乐创作组工作,是现代京剧《奇袭白虎团》音乐总谱的主要执笔者(五线谱本,1977年由人民音乐出版社出版),他并负责出版前的全面修整润饰工作”。现在,许多人只知道成公亮是位古琴大家,却不大了解他对京剧曲谱有深厚研究,而且是用国际化的五线谱来进行创作谱曲。

作为一名古琴教师,成公亮先生非常重视课程教学工作,写了8万字的备课笔记,并把5万字的《民族器乐独奏曲音乐分析》《民歌戏曲谱例分析》编印成教材,使这两门课程走向正规化。

琴音绕梁,古韵绵长。在纪念古琴演奏家成公亮先生诞辰85周年古琴专场音乐会(南京站)上,南京艺术学院音乐学院副院长陈洁首先登台发言。在她的眼中,成公亮先生是她非常仰慕的南艺老教授,一位非常低调、纯粹的老教师。“我对成先生有天然的亲近感。我的父亲是南京艺术学院的陈建华教授,跟成先生是好朋友和同事,所以我对他格外尊敬。我父亲退休后,他们两人经常相约到学校后面的古林公园里放飞风筝,成为名副其实的筝友,情寄蓝天,共享快乐。这也展示了成老师纯粹、宁静、质朴的风格。”

南京大学海外教育学院教师发展与教学研究中心主任余宁分享了他眼中的成老。“成老师的朋友、听众、学生里有不少是外国人,我就是在上世纪90年代初通过外国学生认识成老师的。当时国际上掀起汉语热,来华留学的外国学生在学习语言的同时,也希望了解中国的传统文化。”另外,学院当时正和美国一教学组织合作编写汉语教材,余宁就约徐兴无老师写了一篇介绍成老师的生活经历和琴学思想的文章,标题就叫《秋籁》。这篇文章后来不仅成为留学生学习汉语、了解古琴文化的教材,还发表在国内的报刊上。遇到合适的机会,余宁也会带学生到南艺成老师家中,倾听成老师的演奏。成老师居于陋室,潜心研究古琴艺术,而在日常生活中又是一个平和、有趣的人。成老师家离南大的西苑留学生宿舍距离不太远,成老师经常在吃完晚饭后骑个自行车前往余宁的办公室,在三楼的阳台上跟朋友们一起聊天。

余宁说,现在回想起这样的交往,感到很温暖、很亲切。为了参加这次纪念音乐会,余宁特地找出一些老物件和文字资料。首先展示的是一盒上世纪90年代香港出版的《广陵琴韵》磁带复制品,当时内地一般人没有机会和财力去购买这样的原版磁带,成老师很贴心,特地买了一个“双卡”录音机,复制了很多份《广陵琴韵》磁带给大家分享。另外,余宁还展示了1988年2月份南京艺术学院出版的《艺苑》,这份杂志的背面刊登有《秋籁》的照片和文字介绍。余宁很感念成老师把自己从一个音乐的外行人变成一个古琴爱好者。他还找到了1992年带学生去听成老师古琴演奏的一段现场录音片段,大约4分钟,在这次的纪念音乐会上进行了播放。从录音中可知,成老师在弹奏琴曲《昭君怨》前先做了关于昭君进宫、出塞等历史背景的介绍,再进行演奏。大家有机会聆听了30多年前成老师的讲授和优美的琴声,仿佛亲临成老师的教学课堂,感到分外亲切,也更加敬仰。

成老先生坚守古琴的传承与发展,从教三十多年,收了不少没有报考艺术学院古琴专业的古琴爱好者。著名诗人、作家许金林(笔名鲁羊)就是其中一位。1989年许金林与成公亮先生相识,翌年随先生学习古琴,古琴陪伴了他30多年,觉得非常美好。许金林回忆了1993年初夏的一天,成老师应邀到北京去录制《文王操》,他特地送成老师到南京火车站去乘车。由于要等很长时间,两人就到玄武湖边上转了很久,聊了很多内容。许金林向大家推荐上世纪90年代山东电视台与济南电视台联合摄制的16集电视连续剧《孔子》,里面的古琴曲《文王操》就是成老师弹奏的,也是其代表作。

成老先生曾经出版过多部古琴专著,这其中就有南京师范大学书文化研究中心主任、著名书籍设计师朱赢椿设计的。作为多年的好友,朱赢椿和成老师之间的友谊非常深厚。在纪念音乐会上,朱赢椿以幽默的语言分享了第一次与成老师相见时的情景,以及当时的心理状态。

朱赢椿说,第一次到成老师家去的时候很紧张。成老师泡的茶特别好,是宜兴红茶。朱赢椿吃过他亲手包的饺子,至今记忆犹新。他在吃、穿上面特别简单,根本不像一个教授、一个古琴家,他走在大街上时就是太普通的一个人。但是,成老师对古琴演奏却特别有仪式感。朱赢椿曾组织10多人到他家里去听琴,弹奏时灯要关掉,用蜡烛作为光源。他穿得很土,寒冬腊月要打开窗户,说这样的空气好一点,并且要把空调关掉,说空调有“呼呼呼”的声音,对琴声不友好。大家披着大衣在听琴,有的同学原来有感冒,只能憋着,不敢咳嗽。上半场结束后,成老师把锅盖一开,给每人盛上一碗银耳红枣汤。“成老师多次到我的家里去,并为我一个人弹奏曲子,令我感到非常奢侈,可惜我家古琴的质量太差了。”

朱赢椿在为成老师设计著作中成为好朋友。他说,我们一边玩,一边进行设计。在与成老师交流的过程中,有时候成老师遇到不喜爱的题材,就用手敲桌子,嘴里哼曲子,当回到他喜欢的话题上时,他才停止敲桌子,可见,成老师完全是活在音乐的世界里。朱赢椿说,不要以为成老师就是琴、琴、琴,其实他写的散文也非常棒,文字的感染力很强。

最后,南京艺术学院文博学院副教授任大庆登台,向大家介绍自己心目中的成公亮老师,并向成公亮的女儿成红雨赠送国画《秋籁》。任大庆说,成老师为人低调、随和,大热天在校园里相见,他常常是一件汗衫,实在不像是一个大腕教授。“有一天,学生来找我说,成老师被保安拦在音乐厅外面了,以为是个修水管的师傅,不让进去看演出。当时我就很感慨,是什么样内心充盈的人,才会把物质生活彻底放下。”

任大庆说:“2015年7月8日傍晚,同事发信息给我,说先生驾鹤西去了。那一刻我感到非常震惊,先生离别得太突然了。我内心是非常尊敬成老师的,当时胸中澎湃起一种激情,有作画的冲动。通常,画家在创作的时候有两种状态,一种是主题创作,一种是即兴创作。即兴创作的时候是根本来不及想什么的,所谓的胸有成竹、意在笔先这些都顾不上。我立刻上手就画,画了一个弹琴的高士,坐在山巅的悬崖之上。因为我想,成老师是孤独的,这个孤独是精神的孤独,有这个高度的人凤毛麟角。但是,只画成老师在弹琴肯定是不够的,他的精神能够对接古人,而月亮是对接古人的最好通道。因为李白说过‘今人不见古时月,今月曾经照古人’。于是,我在顶上画了一轮明月。有了这明月,成老师就可以遇见伯牙、遇见成连……

画好了以后,我还感觉意犹未尽,觉得先生西去,我要画一棵青松。但是,那一刻情绪饱满甚至手有些发抖,我已经没有办法精细作画,于是我把画笔完全散开,在纸上乱涂,呈现出根本不像松树的几丛松针,再用水冲融,墨与色化开,既是雨水也是泪水。这时候我感觉情绪表达到位了,就停下了,虽然根本不像松树,但意境到了。画名用的是成先生最喜欢的《秋籁》,题款是:古琴大家成公亮是南艺教师,为人低调,不事名利,余作画常听先生清音,今日忽闻先生仙去,不免心中悲凉,是夜窗外小雨连绵,作此画聊寄伤情。二〇一五年七月八日,大庆 。这幅画画好后,好多藏家想买,我一直都留着,这次找出来了。”

任大庆对成红雨说,“这张画应该属于你。所以,今天借这个场合送与你”。成红雨说,以后有机会她要把画挂到宜兴市丁蜀镇蜀山老街的“成公亮古琴艺术馆”中,那里是父亲的老家,是一个人杰地灵的地方,欢迎大家去参观。

(部分图片由成红雨提供)